Via Spluga

Dal 30 giugno al 4 luglio sono stato in Val Chiavenna. Ho percorso la Via Spluga da Montespluga a Chiavenna, passando per Campodolcino.

Il 30 giugno sono arrivato in treno a Chiavenna e all’interno della stazione ho ritirato il welcome kit allo sportello di Valchiavenna Turismo. Ho proseguito con un bus fino a Montespluga dove ho pernottato all’albergo della posta – Hotel Posta – da secoli luogo di frontiera e adesso punto di partenza della prima tappa italiana della Via Spluga. Qui ho avuto il piacere di conoscere Fausto Sala e il figlio Cristian che gestiscono l’hotel e si sono lasciati intervistare. Cristian rompe gli indugi e racconta:

“Montespluga è una zona di transito storica perché era la via più breve per raggiungere il nord Europa, dal nord Italia. E quindi si parla di una via storica che è stata frequentata dai tempi dei Romani e poi dopo è rimasto un sentiero che è stato battuto nei secoli da molte persone. Prima inizialmente con i somieri perché trasportavano le merci con le some. Poi iniziano i lavori nel 1815 in tre anni hanno reso la strada carrozzabile, di modo che è più agevole per far transitare i carretti e le merci. Curiosità: il più delle merci erano trasportate lungo l’inverno perché una volta che veniva battuta la pista per far transitare le slitte, come si può vedere dalle foto che abbiamo appese qui nell’albergo, era più agevole trasportare le merci sulla neve. Ogni tre chilometri al massimo c’era una casa cantoniera, partendo da Campodolcino fino ad arrivare a Splügen: tutte le case cantoniere avevano la campanella per richiamare i viandanti quando magari arrivavano nella bufera, nella tormenta non sapevano che direzione prendere e con questa campanella avevano un po’ la direzione. Il passo è stato transitato d’inverno fino al 1938. Poi ha perso un pò di importanza perché le merci andavano su altri passaggi. In quegli anni che il passo era transitabile anche l’inverno si è arrivati a 80 residenti qui in paese: le guardie di confine, i carabinieri finanzieri e più gente che abitava. C’erano tre alberghi e una trattoria che erano aperti tutto l’anno anche l’inverno perché c’era un bel transito e adesso siamo ridotti a 9 residenti; nella nostra famiglia siamo in quattro e qualcun altro. Negli ultimi anni è stata rivalutata questa via storica della Via Splügen e arrivano da tutta Europa. Noi abbiamo un buon riscontro di turisti.“

Poi è la volta di Fausto Sala a immergersi nei ricordi:

“Il papà ha rilevato questo albergo, l’ho comprato nel 1955. Prima aveva un negozietto, una piccola osteria qui vicino e io devo dire che sono nato qui nel 1953, mentre mio fratello è nato qui in albergo nel 1957- Siamo gli ultimi due nati qui a Montespluga; poi dopo non è più nato nessuno qui. Noi dobbiamo tutto al papà e la mamma che hanno rilevato questa casa, che era la struttura della vecchia Dogana. Era una costruzione del 1820: una parte dell’edificio era la posta, la sosta delle merci, cambio dei cavalli e Dogana. Poi verso fine ottocento, inizio novecento per metà è rimasta dogana e l’altra metà è diventata albergo dove siamo adesso.“

Una tappa incredibile quella che da Montespluga mi porta fino a Campodolcino. L’acqua caratterizza la tappa: quella delle nevi che si scioglie e viene trasformata in roboanti cascate dalla verticalità delle montagne; l’acqua che si accumula nei bacini artificiali delle tre dighe che l’ingegneria umana ha voluto sfruttare per produrre energia nelle gole naturali; l’acqua che Giove Pluvio manda copiosa dal cielo nonostante il calendario dica che sia il primo di luglio. Una tappa meravigliosa in totale unione con la potenza della natura le cui sentinelle, le marmotte, mi hanno fatto sentire un po’ ospite.

Dal villaggio di Montespluga, l’itinerario prosegue sulla destra del bacino artificiale per arrivare a una delle due dighe e godere la vista speciale della Gola del Cardinello: uno dei tratti che si ricorda con maggior emozione!

Un canyoning che venne ricavato in passato con tanta fatica, tra la roccia incombente sulla sinistra e sopra le teste e la gola che sprofonda alla destra fino alle acque del torrente. La discesa richiede accortezza, ma è comunque agevole e conduce fino alle baite di Sosta, Mottaletta con le sue eleganti baite in legno. Infine scendo a Isola. Qui incontro Martino della storica Locanda Cardinello, per secoli ristoro dei viandanti. Entro per un saluto, ricevo un’ora di lezione di storia locale.

“La mia famiglia è qui dal? Ho fatto fare delle ricerche sull’albo genealogico che ho: dal 1606 ho trovato un Raviscione che era già a Isola e ha sposato una Pelancone. Poi vari passaggi, nel 1720 abbiamo trovato i documenti di questo Antonio Raviscione che è stato ministrale della valle, cioè vuol dire sindaco della valle, era un bravo personaggio che ha fatto la locanda, è stato capo dei trasportatori, era un personaggio molto importante e ha fatto questa locanda e ha lavorato bene e la sua famiglia ha continuato fino al 1823 a gestire la locanda. Dunque, ho l’albo genealogico dal 1606 fino ai giorni d’oggi. E io ho detto, non posso lasciare crollare questa locanda storica della mia famiglia. Ho comprato da cugini e cugini, apparentemente è stata dura fare i vari atti e poi l’ho rimessa tutta a posto, ho smontato tutto, numerato 1600 erotti pezzi di legno, fatta la struttura portante, lamellare, potrelle, tiranti e ho rimontato tutto come era in origine. E dico, troverò bene un po’ di Marenghini d’oro quando abbiamo disfatto tutto. Niente ho trovato un quattrino lì sotto del 1779, grande come in 5 centesimi. Tutta smontata, rimontata, rimontati tutti i legni restaurati, rifatta alla greca come era prima, tutto con fiori, con pigmento di fiori. Qui è stato un puzzle. L’abbiamo smontato Tutto con i cuni perché c’erano i vecchi chiodi.

Questi qua sono i miei nonni, qui c’era il vecchio camino, la stufa quella là è una stufa indietro la mettevano la braccia dentro, cucinavano sopra, il vecchio lavandino. Qui abbiamo il pavimento in pendenza la vecchia cucina, con due secchi d’acqua lavavano andava fuori l’acqua di là. Qui abbiamo la vecchia pigna, un’altra pigna per riscaldare. Questo locale è del 1650, che era il vecchio forno del pane, qui c’era un mega cammino.

Questa locanda era importante perché arrivavano con i carri fino a Isola. Partiva il sale da Genova, via del sale, Genova Alessandria Como, tanto riso del Pavese, e era più importante San Bernardino allo Spluga perché caricando il materiale veniva su quei barconi fino appena sotto Chiavenna. Poi c’erano i pescanti, di una volta caricavano i carri e quei carri arrivavano fin qui. Arrivava la sete da Venezia, arrivavano le speze, arrivava lo zafferano, il pepe. E poi dopo vino, tanto vino, avevano i barilotti di vino circa 55-60 litri. E da qui era l’ultimo posto dove arrivava la ruota, qui potevano mangiare e dormire. E poi caricavano i muli e i cavalli e andavano sopra il Cardinello, fino a Montespluga fino a Spluga. Il documento storico dice che passavano circa 110.000 some in un anno. Era un grande traffico, perché siamo nel punto più lontano dal mare d’Italia. Siamo nel vero centro d’Europa perché la diretta Milano-Monaco era lo Spluga. E lo Spluga era anche interessante perché era uno dei passi più bassi, 2.100 metri. Poi arrivava l’acqua fino qui ed era abbastanza veloce. Per esempio il San Bernardino, che era anche un passo transitato, ma dovevano venire da Como, arrivare a Lugano, arrivare su. Era più lungo perché non avevano l’acqua, non avevano il lago. E qui è funzionato questo business. Sono passati personaggi da Nietzsche a Goethe, a Mozart, a Einstein, a Fratelli Grimm. Abbiamo fatto un anno una mostra con gli illustri personaggi transitati dallo Spluga. Pare che Goethe abbia dormito in questa casa. Il generale MacDonald che è venuto con 15.000 uomini delle truppe napoleoniche. E ha dormito qui. E poi doveva andare alla battaglia di Legnano, mi pare. E poi è arrivato giù anche tardi a raggiungere Napoleone. Sono passati i primi di dicembre, hanno avuto un casino in neve e sono morti 70-80 soldati. Travolti dalle slavine.

Ha fatto il cambio e gli ha detto che non doveva essere Svizzera perché qui eravamo 300 anni conquistati dagli Svizzeri ma eravamo i cari confederati della Val San Giacomo. Ci tenevano come oracoli perché gli garantivano il passaggio dalle genti e dalle merci di cui avevano assolutamente bisogno. Infatti c’era un buon rapporto con i grigioni proprio per questo motivo qui ci lasciavano una certa autonomia, avevamo l’autonomia dei trasporti, addirittura ci hanno lasciato gestire la giustizia per i cavoli nostri. Ecco perché si chiama la Val di Giust da San Giacomo Campodolcino Isola che era il comune di Val San Giacomo. Gestivamo la giustizia per conti nostri, tranne quando c’era un omicidio allora venivamo processati a Coiva. Poi Napoleone gli ha detto… Gli Svizzeri quando poi arrivarono nel 1799 gli ha detto o prendete Valtellina e Val Chiavenna pieni diritti e pieni doveri e la aggiungiamo al Canton Grigione o se no la mettiamo alla Repubblica Cisalpina con Milano e da allora siamo passati di qua. Poi c’è stato questo passaggio, poi gli austriaci che erano molto interessati con i trasporti perché sai, quando conquisti una zona prima cosa devi gestire il mercato, devi far girare i soldi. E allora avevano fatto, tramite l’ingegner Donegani che ha fatto il progetto, la strada Campodolcino Isola, lì in mezzo al lago salivano il pianazzo e hanno fatto la strada dello Splugen e a Splugen invece l’hanno fatta il progetto un ingegner Lanik mi pare, quello che ha fatto anche il progetto del San Bernardino. La galleria su quel passo, la lunga, i poveri svizzeri non avevano soldi gliel’ha pagata l’Austria e gli ha detto però dovete mantenerla, sai che adesso è diventato il museo più alto della zona, la vecchia galleria. Poi è andato avanti quando hanno fatto questa strada pochi anni dopo è arrivata una grande alluvione nel 1834, ha portato via tutti i ponti i ghiardi. E sempre questo famoso ingegner Tone Ganni ha fatto a tempi brevissimi il progetto della strada Campodolcino – Pianazzo, tutti quei tornanti, che era una delle grandi opere di ingegneria fatta bene. Ci sono tutti i disegni, ancora hanno fatto diverse mostre a Sondrio a Chiavenna a Campodolcino. Era uno specialista ha scollato tutte le curve, i sassi i tombini. E’ ancora attuale adesso. Poi gli anni, ritorna ancora la storia. La strada, adesso la strada più importante è la Campodolcino Isola Pianazzo. L’hanno allargata e ogni anno fanno qualche lavoro, è diventata provinciale e da qui passano i camioni i pullman, i camper, tutti i mezzi un po’ grossi passano da Isola. E Isola siamo rimessi nella strada sennò prima eravamo tagliati fuori. Però adesso a me che va bene, con questa storia della via Spluga, tramite il mio caro amico Kurt Wanner, storico di Splügen, segretario dei Walzer, sindaco di Splügen, aveva un po diverse cariche a Splügen un professore delle scuole, e ci siamo attivati a riattivare la via Spluga. La via Spluga all’inizio ci davano dei matti. Poi è riuscito a far venire addirittura i militari svizzeri a ripristinare alcuni punti, articoli sul giornale, blablabla, qualche contestazione, e poi si sono poi messi il regio via Mala l’organizzazione svizzera, con la comunità montana e hanno sistemato tutta la via Spluga da Tusi a Chiavenna. Ogni anno sempre di più, siamo arrivati nel 2010, ‘anniversario dei 10 anni erano passate circa 12.000 persone. E ogni anno su questa via passano dalle 8 alle 10.000 persone, dipende dal tempo. È un sentiero bellissimo, un’organizzazione perfetta. A me qui, in un paese fuori dal mondo, arriva gente dall’Australia dall’America, dal Canada.Io ho già qui un bel po’ di prenotazioni di tutta Europa e un po’ di tutto il mondo. Forse Cina. Cina ne ho avuto uno l’anno scorso e Russia. E sennò gli altri si lavorano bene. Arrivano ed è organizzato il trasporto bagaglio. Fino qui a Isola arriva un taxi bus svizzero e da Isola io porto giù i bagagli a Chiavenna ogni giorno.“

Attraverso una bellissima abetaia proseguo fino a Campodolcino.

A Campodolcino alloggio nello splendido Alps Oriental Hotel dove mi gusto un prelibato menù del viandante!

Prima di ripartire per l’ultima tappa, a Campodolcino ho visitato il MuViS (Museo della viaSpluga) e la direttrice Enrica Guanella mi ha raccontato un pò di storie interessanti.

“La via dello Spluga non è solo una via che è stata utilizzata per il commercio, per lo spostamento delle truppe dei viandanti, dei pellegrini, ma è anche la via da cui molte famiglie del posto presero la strada per andare a fondare distillerie in gran parte del nord Italia e non solo. Più di 200 famiglie sono partite dalla valle Spluga tra l’inizio dell’Ottocento e l’inizio del Novecento per cercare lavoro essendosi specializzate in questa attività molto particolare, cioè la distillazione dell’acquavite. Queste famiglie tornano perché ovviamente il sentimento l’attaccamento verso la propria terra, le proprie radici è molto forte, molto radicato.

Questa è una cartolina celebrativa della rievocazione storica fatta nel 1920 per celebrare l’apertura della strada commerciale dello Spluga del 1820. Questi due signori erano i somieri, coloro che come professione trasportavano merci per conto terzi perché già dal 1400 in Valle Spluga, cioè che era chiamata Val San Giacomo, e nelle vicine vallate svizzere fino a Coira esisteva un’associazione di porti che gestiva in monopolio il trasporto delle merci dietro pagamento di un balzello, cioè di una tassa. Era un sistema molto articolato che prevedeva non solo la gestione del trasporto di queste merci che arrivavano da tutta Italia e andavano addirittura fino nel nord Europa e non solo, ma questo sistema prevedeva anche la manutenzione del territorio, quindi c’era la costruzione dei ponti, la riparazione dei sentieri, la creazione di nuovi percorsi quando le condizioni della natura non permettevano di praticare più quella via. Quindi un sistema unico in tutte le Alpi di cui noi, grazie al cielo, abbiamo in archivio qui in comunità montana tutti i documenti che ci hanno permesso di ricostruire questo spaccato di storia tradizionale di storia economica delle Alpi.

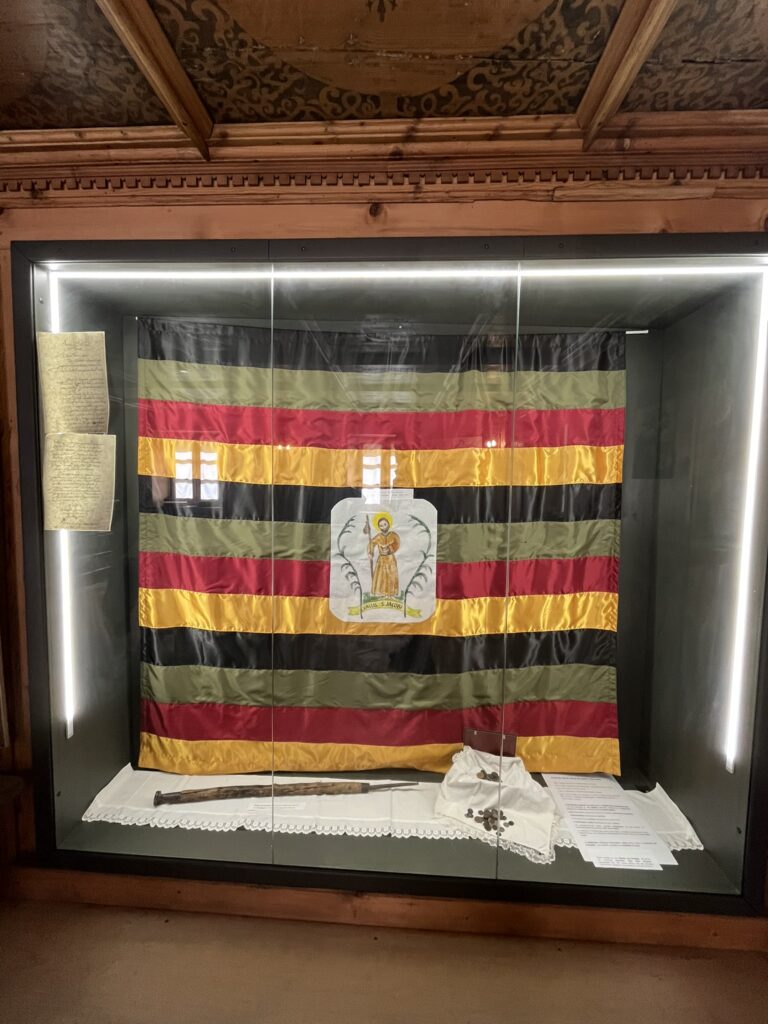

Questa che vedi è la bandiera della Valle San Giacomo, è una bandiera del periodo dell’anziano regime che rappresenta il comune unico di Valle Santo Giacomo che è l’antico nome della Valle Spluga. È un comune che è stato fondato nel 1205. Come puoi vedere la bandiera è divisa in tre bande che rappresentano i tre terzieri cioè la suddivisione amministrativa della Valle Spluga. La parte alta, il terziere di mezzo che era Campodolcino e il terziere inferiore con San Giacomo e le frazioni che fanno parte del comune.

La cosa interessante è che questo comune era amministrato dal ministrale, si chiamava così e quello che vedete in basso era il bastone che rappresentava il potere, gli veniva dato il simbolo della valle, un timbro in argento che raffigurava San Giacomo. Questo ministrale era affiancato da consiglieri e dall’assistente al criminale che era una sorta di avvocato che difendeva gli abitanti della valle di fronte ai grigioni che ai tempi ci dominavano. L’altra cosa interessante che vorrei dire è che il comune era dotato di propri statuti civili e di statuti criminali. In queste vallate alpine già dal Cinquecento ci furono parecchi flussi migratori anche perché la valle è sempre stata abbastanza povera non avendo ampi spazi per favorire l’agricoltura e quindi le famiglie erano numerose, la gente partiva prendeva la valigia, cercava fortuna in altre terre. I primi flussi migratori si dirigevano verso le grandi città portuali d’Italia, quindi troviamo famiglie valchiavennaste a Roma, a Palermo, a Napoli, a Genova e a Venezia, le grandi città dove andavano a fare lavori prevalentemente di manovalanza. Invece a partire dal 1800 i flussi si dirigevano verso le Americhe; numerose famiglie partirono in cerca di occasioni migliori per mantenere le famiglie che ai tempi erano veramente numerose.“

È una giornata di sole e cielo terso quella che mi accompagna da Campodolcino a Chiavenna.

Le ore delle tappe si stanno raddoppiando tanto frequenti sono gli stop per le foto e – inaspettatamente- gli incontri con persone disponibili a raccontare. A Vho incontro Elena, che mi racconta della piccola frazione:

“Questa frazione è nata già ai tempi dell’apparizione della Madonna di Galivaggio, perciò si parla del 1492. La frazione in sé era dall’altra parte dell’Iro. Dall’altra parte dell’Iro ci sono dei manufatti storici di quell’era, c’è ancora anche un bel pezzo di strada romana, che purtroppo è lasciata andare. Io vorrei come consorzio riattarla, però dopo non avrebbe sfogo perché andrebbe sulla Statale 36 e perciò per la via Spluga non avrebbe molto senso. Un’alluvione ha distrutto tutto, perciò hanno cominciato a costruire appena dopo la Vallata. Anche lì un’altra alluvione, ancora prima della costruzione della diga di Prestone, ha divelto tutto e ha distrutto anche la chiesa. E la Madonnina che voi vedete esposta in chiesa l’hanno trovata addirittura a Mese, rotolando, rotolando, e l’unica cosa che le mancava a questa Madonnina era il mignolo. Era intatta, era intonsa. Da lì hanno cominciato a riprendere tutto quello che era l’alpeggio. Perciò le varie famiglie di Cimaganda e Lirone avevano sì la prima casa, se non la seconda casa, dove si spostavano per avere poi dopo la possibilità di pascolo e di fieno da raccogliere per l’inverno. Questo è andato avanti fino agli anni 50-60 dello scorso secolo. Poi noi, nipoti gente della Brianza, abbiamo cominciato a riabitare tutte queste case e le teniamo come oracoli. Abbiamo fondato nel lontano 1989 un consorzio. Questo consorzio ci aiuta a coordinare il pascolo di un contadino di un fattore; lui ci porta una mandira che può tenere pulito tutti quei pascoli, ci taglia il fieno per poter tenere lontano il bosco. Abbiamo un gregge di 1500 pecore che viene su ogni primavera e staziona qua quella settimana per pulirci anche un po’ quello che è le rive del Liro. E nel contempo questa comunità si fa forte della pulizia, della giornata del verde pulito, della festa di Ferragosto. Ci premuniamo di allertarci davanti alle alluvioni, al ruscello che ci distrugge e allaga le case. E siamo qui, ormai io sono la quarta generazione che vive in questa casa. Mia nonna è l’ultima nata in questo paese, 1905, presumo. Anche se non poco dopo, forse il 1925 perché c’è un centenario che è nato qui e l’anno prossimo compierà 100 anni e adesso è ricoverato a Chiavenna, però penso che anche lui sia nato qui. Però non viene fuori Vho, ma viene fuori San Giacomo nel suo codice fiscale.”

Questa tratta, praticamente tutta in discesa, ci conduce lungo il torrente Liro alla scoperta della Val San Giacomo; si cammina lungo sentieri fra muretti e prati ben tenuti, passando per boschi di castagno e luoghi di interesse storico e religioso. A Chiavenna si giunge da un sentiero panoramico che offre una vista su tutta la Valchiavenna; attraverso gli antichi terrazzamenti e i vigneti si scorge dall’alto la cittadina alpina, importante centro storico ancora ben conservato. La Via Spluga termina a Chiavenna, che il fiume Mera divide. Mi ricorda Mostar e come nella città baltica i ponti uniscono e i gatti ci camminano tranquillamente, incuranti del vuoto e del fragore delle acque.

Il centro storico di Chiavenna – con i numerosi loggiati che si affacciano sul fiume Mera – è il punto di arrivo della Via Spluga. Pochi chilometri di strada ci separano dalle bandiere rosso crociate svizzere con cui da secoli qui si sono scambiate le merci, attraversando un confine che è solo nelle teste degli uomini. Il centro storico è ricco di angoli e sorprese. Mi fermo due giorni per scoprire alcune perle storiche e naturali. Seguendo la ciclabile verso nord si raggiungono le stupefacenti cascate dell’Acquafraggia: il monte tira giù tonnellate d’acqua e la forza crea vento e arcobaleno nei giardini sottostanti.

Palazzo Vertemate è una dimora cinquecentesca che lascia con il fiato sospeso il visitatore e la brava guida Benedetta è come una voce narrante che ti legge un libro.

Al ritorno mi fermo ad assaggiare le specialità locali, come i Biscotti di Prosto il cui profumo mi arriva oltre il ponte sul fiume. Lo seguo con il naso ed entro nel negozio della famiglia Del Curto. Monica e Simonetta mi fanno assaggiare e ascolto il loro racconto:

“I Biscottini di Prosto sono un prodotto artigianale che tramiandiamo da generazioni Sono dei semplici biscotti di burro, farina e zucchero tipici di questo paese. Una volta venivano fatti solo in occasione delle feste più importanti tipo la patrona nostra qui di Prosto che è la Vergine Assunta che si festeggiava a Ferragosto. Adesso invece ormai è diventato un prodotto di nicchia diciamo per golosi e non solo. Sono fatti con burro farina e zucchero. Tre semplici ingredienti che sono impastati a mano, lavorati a mano, tagliati a mano, confezionati a mano e nelle tradizionali carte così colorate, che è una tradizione che ci tramandiamo da sempre!”

La montagna nasconde migliaia di Crotti: il sorel, uno spiraglio naturale delle montagna, vi soffia dentro una corrente d’aria e mantiene la temperatura costante. Per cui la base della montagna ne è disseminata per la conservazione di vino, salumi e formaggi. Il proprietario del Crotto Belvedere mi racconta:

“Siamo dentro ai crotti della Val Chiavenna e la caratteristica di queste cantine è la temperatura. Qua abbiamo 8-10 gradi tutto l’anno, ok? In base alla temperatura esterna. Più la temperatura esterna si alza più la montagna soffia aria fredda. Ok? E soffia aria fredda da dove? Dai sorel, cosiddetti così chiamati, che sono dei buchi che sono nella montagna, come qua vediamo sono sotto la montagna. Tra queste fessure quando ai tempi una frana ha lasciato lo spazio per filtrare quest’aria qua. E ripeto, quando fuori si scalda qua soffia aria fredda, quando fuori in inverno s’abbassa la temperatura, loro non soffiano più aria fredda. Si fermano, ok? Quindi ottimo per il vino. 8 chilometri di crotti in tutta la Valchiavenna: ci sono i paesini e dove ci sono i paesini c’è una zona crotti: tra i 2.000 e le 2.500 strutture.”

A Chiavenna mi sono fermato un paio di giorni: ho alloggiato all’Hotel Crimea che si trova in posizione centrale, adiacente alla stazione ferroviaria, nella zona dei famosi “Crotti” di Chiavenna. La camera era super accogliente e confortevole, con vista sul Parco Pratogiano. Durante il giorno ho lavorato dal C2 – Chiavenna Coworking, un progetto e servizio di Criptolario. In questo spazio, la sera di mercoledì 3 luglio insieme a Mattia Pedroncelli – CEO Criptolario Srl SB, Founder MEETLAND e Founder di VIVILAVALCHIAVENNA.IT – abbiamo organizzato un incontro per parlare di turismo lento e sostenibile.

Finisce il cammino e dai primi binari del treno italiani riparto verso un nuovo progetto.